一人分饰五角,易烊千玺“狂野”到认不出?

深入《狂野时代》的视听秘境 看易烊千玺解锁多面反差感收起

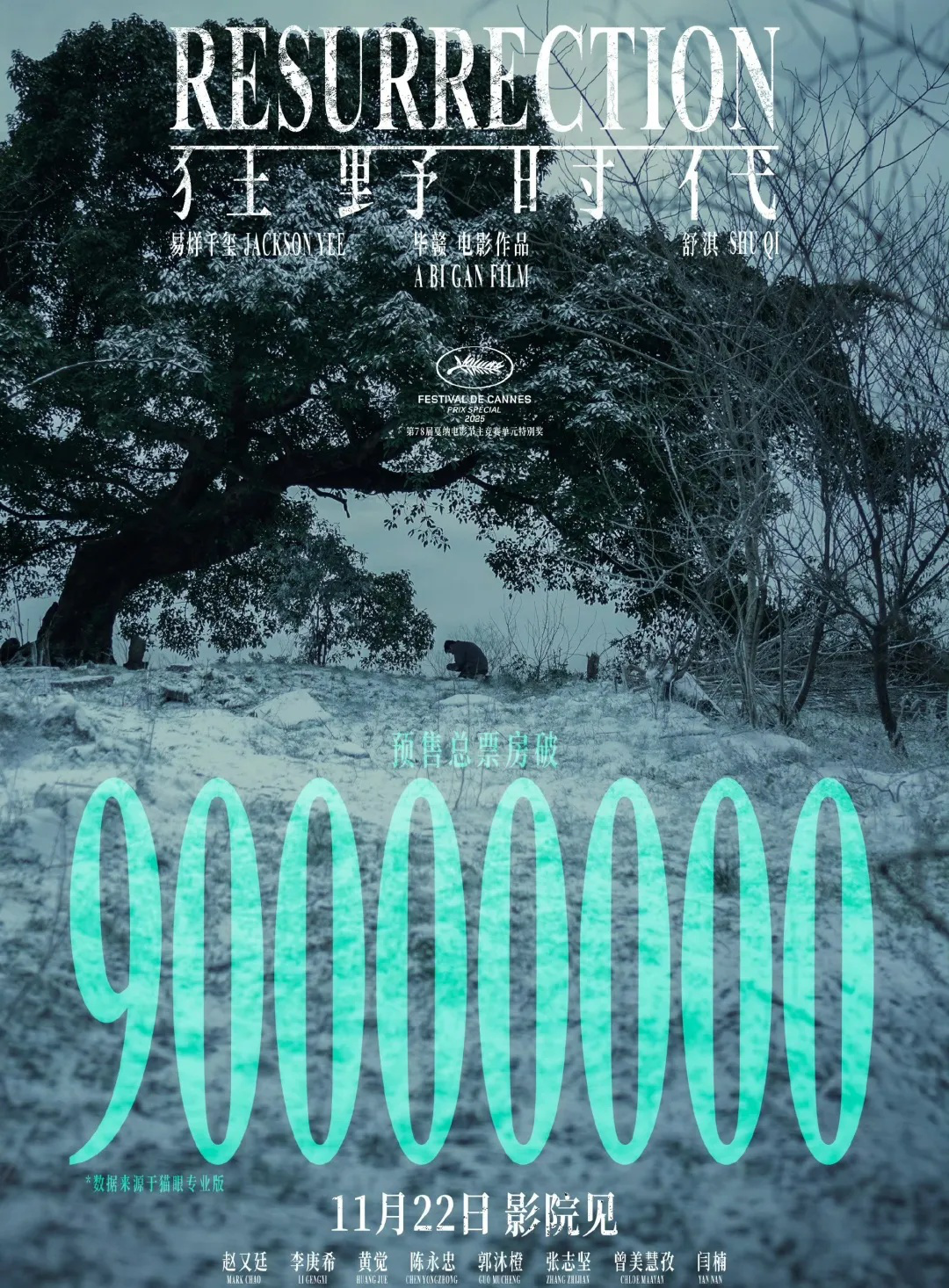

绝地黑号网专稿 电影《狂野时代》在第七十八届戛纳电影节主竞赛单元荣获特别奖,截至今日,影片预售总票房再创新高,突破1亿元。至此,易烊千玺主演电影全部预售破亿。

《狂野时代》设定于人类摒弃梦境的近未来,却从一个依然活在梦中的怪物讲起,由此构筑了一个融合艺术、梦境与虚幻的独特世界。

影片延续了导演毕赣独特的创作风格,刚获得中国电影金鸡奖最佳男主角的易烊千玺,在片中饰演“迷魂者”,通过体验视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五种感官,穿越一个世纪的狂野幻梦。

本期《今日影评》特邀影评人徐若风,带你深入这场视听秘境。

突破性的电影探索

今年适逢中国电影诞生一百二十周年,《狂野时代》就以此为主题。

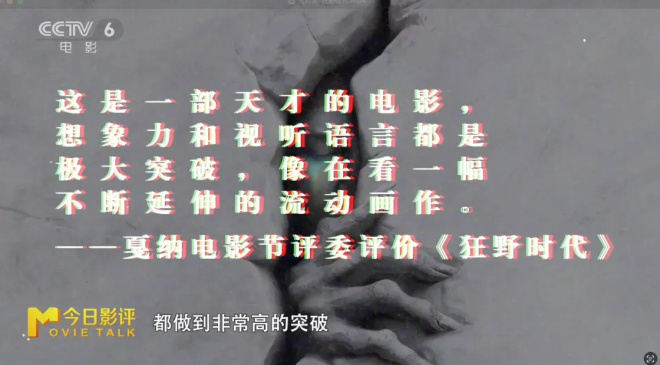

戛纳电影节评委会成员比诺什称赞此片为“天才之作”,在想象力与视听语言上实现了高度突破,犹如观赏一幅流动的延伸画作。

与毕赣前作《路边野餐》和《地球最后的夜晚》不同,此次他采用史诗般的架构与创意,串联起二十世纪的百年历史。影片将默片、黑色电影、科幻片、爱情片等五种不同类型穿插其中,打破类型与题材的限制与桎梏。这种开创精神在中国电影史上几乎找不到先例,本身就是其狂野特质的最佳体现。

除此之外,易烊千玺在片中穿越五个不同年代,身份不断变换,展现出狂野而不被规训的生命力。

徐若风指出,从《少年的你》《送你一朵小红花》到《长津湖》《小小的我》,易烊千玺此前通过一系列现实主义角色稳步积累,以扎实的表演令观众信服。

而《狂野时代》则带来了全然不同的挑战:他必须摒弃过往的路径,专注于塑造多变的形象与虚幻空灵的气质,通过在不同年代、风格与类型中不停穿梭,最终实现与毕赣作者风格的高度契合。

五种感官,五个时代

电影分为五个篇章,分别对应五种感官体验。

视觉篇章引领观众回归1920年代的默片时代。第一次世界大战后诞生的表现主义电影,以其标志性的恐怖题材、扭曲背景与阴森怪物,构筑出极具冲击力的银幕奇观。

易烊千玺化身浑身溃烂的怪物,以佝偻身形与怪异举止颠覆以往形象,令观众难以辨认。这一极具视觉张力的塑造,正是对战后这一独特电影美学的深刻呼应。

听觉篇章再现了1930年代有声电影普及的历史,以黑色谍战片的形式呈现。当电影艺术迈入视听融合的新阶段,世界也正陷入战火纷飞的动荡年代。

预告片中的炮火声、乱世呼喊声、呼吸声乃至刺穿耳膜的声音,无形中放大了悬疑的紧迫感。易烊千玺饰演带有破碎感的少年邱默云,为保护神秘箱子陷入圈套,与赵又廷饰演的审讯军官展开对峙。

味觉篇章带我们跨越到1960年代的东方美学,具有典型的中国古典美学特征。这一阶段的电影创作尤为注重古典意境营造,以含蓄内敛的叙事传递深沉情感。

在一个山村寺庙,陈永忠饰演不属于人间的山中大妖“苦妖”,尝尽人间疾苦;易烊千玺饰演悔恨的儿子,在送别至亲的痛苦中,领悟人生苦涩背后的真谛。这一章的表演要求更加走心,质朴动人。

嗅觉篇章将故事舞台搭建于1980年代改革开放初期。这一阶段的电影创作以荒诞喜剧为主,镜头敏锐捕捉社会转型期的独特气息,洋溢着充满生命力的现实主义色彩。

易烊千玺扮演的“迷魂者”与一个机灵小孩配合,上演基于嗅觉的骗局。精巧的魔术表演背后,是那个年代对奇迹的狂热追求。

触觉篇章将叙事时空锚定于千禧年前夕,精准捕捉了世纪末特有的末日浪漫与迷惘气息。这一阶段的电影创作普遍呈现出对未知未来的想象焦虑,以及在世纪交替中对个体情感的深度凝视。

易烊千玺继《少年的你》之后,再次饰演街头混混,与李庚希饰演的吸血鬼少女逃离帮派追杀,两人之间逐渐产生情愫。毕赣导演在此段使用了长达三十分钟的长镜头,描绘两人情感逐渐升温的过程。

如何进入《狂野时代》

对于不熟悉毕赣创作风格的新观众,徐若风建议在观影中保持开放的心态:“传统电影通常有固定的题材和类型,而《狂野时代》一下子带来了五种不同的体验。观众只需跟随易烊千玺的五个角色,进入五种不同的时代和五段不同的人生。因此,大家不必有太多心理负担,因为这部电影讲述的是二十世纪不同年代的不同故事。即使有看不懂的部分,也并不重要——重要的是去感受、去体验。《狂野时代》以开放的姿态,欢迎所有观众一同‘入梦’。”

在这个人类不再做梦的时代,或许我们更需要这样一部电影,带领我们重返梦境的狂野国度。