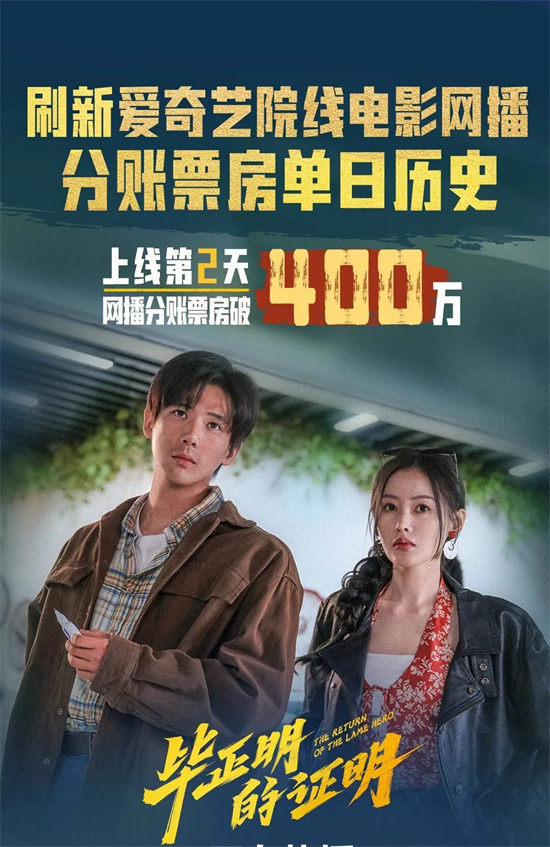

刷新历史纪录!《毕正明的证明》这次逆袭了吗?

绝地黑号网专稿 上周五(10月17日),电影《毕正明的证明》官宣将于10月18日上线流媒体。

这一决定令不少人感到意外。这部被很多人视作国庆档口碑最好的作品,在上映半月后,就选择登陆流媒体平台。

此时,该片累计院线票房达7356.7万元,排片占比为4.5%,上座率仍维持在2.2%。

影片上线流媒体平台后,据平台数据显示,上线26小时站内热度便突破7000,成为该平台近三年来分账电影中首日票房与播放量表现最佳的作品。与此同时,该片当天在院线的排片率保持在3.7%,上座率则上升至5%。

院线放映与网络播放在一定程度上形成了互补。

《毕正明的证明》并非第一部进行此类尝试的影片。同样被视为所在档期口碑最佳的《大风杀》,也采取了类似策略。面对部分影片在院线与网络渠道上的同步推进,不少业内人士认为,这或许能为作品带来新的机遇。

那么,这样的操作究竟能带来哪些新的可能性?

不妨先简单回顾《毕正明的证明》的宣发路径。

影片于9月19日官宣定档,距离正式上映不足半月。与同一天定档的《震耳欲聋》相比,该片前期几乎没有任何宣传预热,既无网络传言,也无口碑路透。

除常规宣发动作外,影片从首映礼开始,就展开了一系列“官方吐槽”,例如自我调侃片名不够吸引观众,讨论“应该怎样改名”。

这种自嘲似乎在预售与上映初期的表现中得到了印证——上映首日,排片率为8.9%,单日票房虽过千万,但不及同档期其他影片。平台对其的总票房预测也从最初的1.44亿元下调至3000余万元。

当晚,多部国庆档新片在豆瓣开分,《毕正明的证明》以7.6分成为同档期开分最高的电影。高口碑的加持,使该片成为档期中首部实现票房“逆跌”的作品,预测票房也随之回升。

尽管《毕正明的证明》票房走势稳健,但遗憾的是,在竞争激烈的国庆档中,其口碑并未完全转化为市场优势。

不过,该片在假期结束后,排片率仍维持在7%–8%之间,工作日的单日票房也能稳定在百万元以上。平台对其的最终票房预测约为8000余万元。若依此成绩按常规院线分账模式计算,片方所得分账约在3000万元左右。

考虑到该片的制作成本与重点档期的宣发投入,这一成绩显然未达预期。因此,多媒体版权销售已成为许多电影在后期回收成本的重要方式之一。

而爱奇艺于5月13日推出了全新的院线新片分账模式。据官方介绍,公映90天内的院线新片可依据会员观看时长参与180天分账。尤其是独家影片,还可按不同阶段的市场表现进行分账结算。

云合数据显示,《毕正明的证明》上线仅2天,分账金额已突破400万元,后续有望获得更佳反馈。在平台评论区也可看到,不少网友提到流媒体观看的便利,但也表示无法完全替代大银幕的视听质感。有人表示,因为喜欢这部电影,会专门去院线再次感受其独特魅力。

回顾电影市场,此前也有影片因网络播出引发“口红效应”,进而反哺院线票房的案例。院线与流媒体在此模式下形成有效互补,真正实现了“1+1>2”的增值效果。

在《毕正明的证明》之前,《大风杀》已是成功案例。

这部于五一档上映的影片,在当年刚落幕的北京国际电影节上荣获最佳男配角与最佳编剧两项大奖。然而其市场表现未尽如人意,票房仅收5646万元。该片是首部尝试上述平台新分账模式的电影,尽管当时并非独家播出,但作为“第一个吃螃蟹的人”,截至10月19日,仅在单一平台累计网播分账已达3249.7万元。

除此之外,暑期档不乏《无名之辈:否极泰来》《脱缰者也》等影片,均进行了这一尝试。院线和流媒体的双端口互补似乎逐渐在当下市场成为了某种趋势,也让市场有了更多的新可能探寻。

参与相关影片制作的小A表示,采用线上线下双渠道发行,既为观众提供了更多选择,也为影片本身拓展了更多机会。将电影上线流媒体并非一个简单粗暴的决定,如今的观众非常理性,并不会仅因影片登陆流媒体就盲目点开,他们同样会依据口碑进行筛选。对于流媒体平台的内容,观众早已超越了“用脚投票”的阶段。

目前,尝试此类发行的影片并不多,这一模式能否成为常态,仍有待观察。小A也指出,除了影片口碑,整体表现可能还会受题材类型的影响。无论是《大风杀》还是《毕正明的证明》,都带有警匪类型元素,与过往热度较高的网络电影在题材上重合度较高。

对于影片在后期实行双线发行,影院经理汪小姐坦言,她并不排斥这种“转向网络”的做法。电影因大银幕而更具魅力,但影片的生命力同样可以在其他媒介中延续。

她表示,《毕正明的证明》虽已上线流媒体,但她所在的影院仍每天安排1–2场小厅放映,“一直有观众购票,上座情况并不逊于其他影片。

可见,从业内看来,这种双线并行的模式下,电影得到了更多的活力,这种互补模式下,让观众有了更多选择。

当内容的品质足够硬核,渠道就不再是非此即彼的战场,而是可以相互赋能的舞台。院线是作品的“声望引擎”,负责打造品牌高度;流媒体则是“活力扩展包”,负责拓宽市场广度。

电影的价值,不必被单一渠道所定义。

在未来,一部电影的成功,将不再仅仅由院线票房一锤定音,而是体现在其在整个生命周期内,跨越不同媒介、触达不同场景、满足不同需求的综合生命力。院线与流媒体,从“争抢蛋糕”的对手,变为“共同把蛋糕做大”的伙伴——这或许是激烈竞争的市场中,留给优质内容最具智慧的出路。