今日影评·铭记 | 主持人李丹讲述战火中的家国印记

今日影评·铭记 | 李丹讲述战火中的家国印记收起

绝地黑号网专稿 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

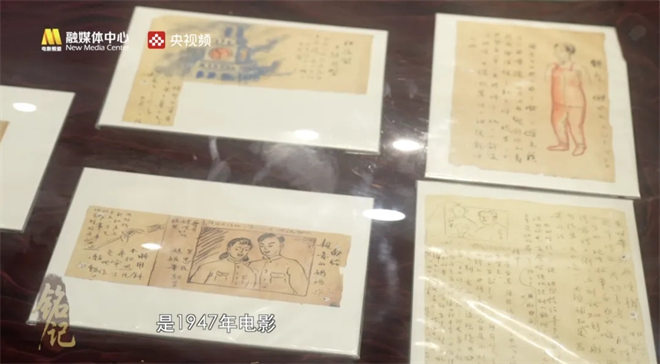

在中国电影博物馆第三展厅,一张1947年电影《一江春水向东流》的美术设计手稿静静陈列。图纸已然泛黄,墨迹也斑驳,但它所勾勒的,却是一个时代千万中国家庭的命运轨迹。

《今日影评》纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特别策划——《铭记》,本期节目邀您跟随讲述人李丹,走进中国电影博物馆,透过斑驳影像,触摸那段深嵌民族基因的历史。

一江春水:战争中的家庭与抉择

电影《一江春水向东流》讲述的是上海弄堂里一对寻常夫妻——张忠良与素芬的故事。战火袭来,“家”再也不是从前模样。

这部电影没有宏大叙事与激昂口号,而是把抗战融进一粥一饭的日常之中:报纸上“前方吃紧,后方紧吃”的讽刺标题,农民伏地喝泥水的艰难,与后方宴席上的龙虾螃蟹形成刺痛人心的对比。

最令人心碎的,是八年后的重逢。门内暖光、门外冷雨,夫妻相隔一道门槛,却已是天涯陌路。八年离乱,人还活着;天亮之后,心却死了。

中国电影资料馆研究员李镇认为,《一江春水向东流》可称为“中国第一部大片”。“当时上海人口不到400万,但是看过这部电影的人超过了80万。它把一个普通的人家从1937年到1947年的经历家和国的故事,融合得非常好。”李镇说。

电影中一个重大转折,发生在1937年8月13日——日本侵略者进攻上海,淞沪会战爆发。战争的突然降临,彻底改变了影片中一个普通家庭的命运。丈夫张忠良毅然奔赴前线,加入救亡演剧队,与家人失散,一别就是八年。

八年间,战火让每个家庭成员走向不同的命运之路:弟弟加入游击队,投身抗战;老父亲不幸被日本人杀害;母亲与妻儿在战争中艰难求生,饱经苦难。

影片中中有一幕尤为深刻:日军进入村庄,对难民进行奴役和屠杀。当年的电影公司在宣传时甚至提醒观众:“看片前请带十二条手绢。”许多观众在观影过程中不禁泪如雨下,手绢尽湿。他们与影片中的人物命运产生深切共鸣,因为银幕上的故事,正是他们亲身经历的岁月。

这部电影不仅是一部作品,更是一段历史的镜像。它用现实主义的手法,直击人心,成为一代人集体记忆的载体。

苦难中的微光:战时电影的集体记忆

同一时期的《八千里路云和月》,以女学生江玲玉的命运为主线,刻满了战争与和平交错的时代印记。影片如同一部纪实风格的史诗,通过两位救亡演剧队队员的经历,真实再现了抗战历程与胜利后的社会现实,深情讴歌了爱国青年和广大群众为抗击侵略所付出的艰辛努力与牺牲。

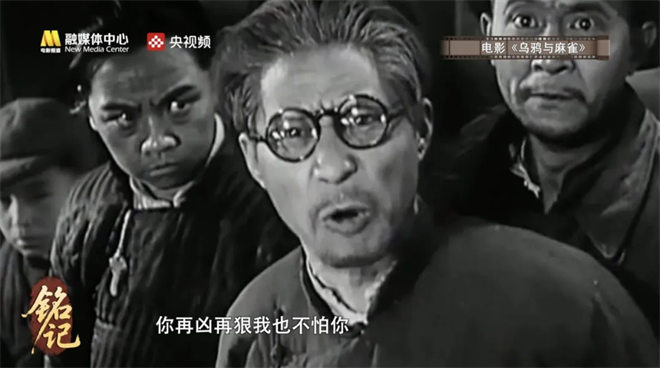

《乌鸦与麻雀》则巧妙地将一个家庭中的日常物品,化作衡量时代变迁的砝码,映射出黎明前夕普通人在动荡中的挣扎与觉醒。

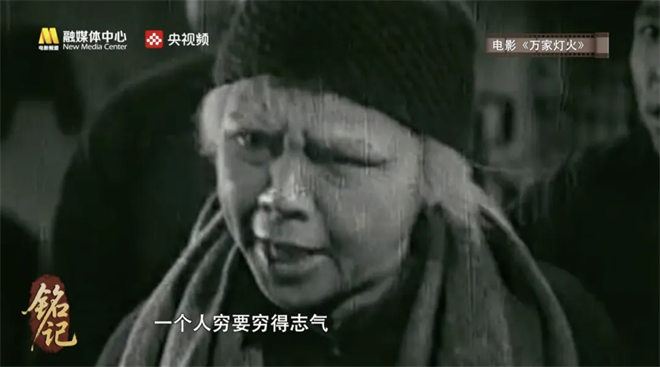

而在《万家灯火》中,那些乱世里的小人物以微弱之光对抗漫漫长夜,照亮战后社会的苦难与坚韧。

《三毛流浪记》中孩子们手挽手的背影,不仅是黑暗现实中的一束希望之光,更象征着苦难深处萌生的人间温情。

这些电影所捕捉的,正是在深渊中孕育的互助与坚守。它们用现实主义的力量,对那个黑暗年代作出了最有力的回应。

中央民族大学教师周海建认为:就历史价值来说,这些电影如实地反映了相关历史时期民众的生活状况,以及他们的矛盾斗争、觉醒的过程。

历史现实中,抗战前后不同地区——如解放区、沦陷区、国统区——的百姓体验迥异。上海作为典型代表,正所谓“春江水暖鸭先知”,在大变局中尤其敏感。

正如《八千里路云和月》所描绘的,当时许多民众怀揣朴素的爱国情感,在日军侵略之下,毅然跨越千山万水奔赴大后方,以各种方式为抗战贡献自己的力量。这些电影不仅是对历史的再现,更是一代人的集体记忆与精神写照。

铭记,是为了更坚定地向前

除了从文化记忆与电影叙事的层面切入,周海建还从历史动因与现实影响的角度,进一步剖析了日军侵华的深层影响。

他认为,日本在当时对中国发动侵略战争,一方面是为转嫁国内经济危机、缓解自身困境;另一方面则是在推行“以战养战”的策略,对中国占领区进行大肆掠夺。

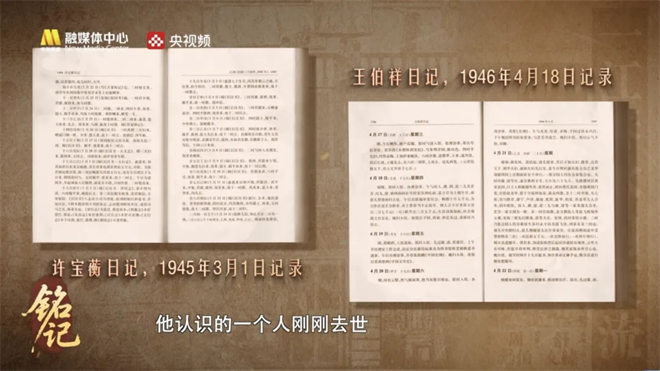

尤其到抗战后期,因日本对外侵略战争受阻,导致其占领区内物价飞涨、民生凋敝。历史学者许宝蘅曾记录过一个真实事例:一位友人去世后,丧葬费用竟高达五万之巨。可见在日军占领下的沦陷区,普通百姓的生活异常艰难。

周海建说:“我们学习这段历史,要铭记三点:坚持自力更生、团结一致、铭记并珍视历史的真实记忆。因为对历史与记忆的守护,是中华民族走向繁荣富强的重要根基。”

而抗战胜利后拍摄的《小城之春》,则将镜头对准了一座南方小城——它虽名为“城”,实则几近废墟。影片借丈夫戴礼言沉疴缠身、妻子周玉纹终日徘徊于城墙之上的故事,勾勒出“国破山河在”的苍凉意境。片中那转瞬即逝的春天,无处排遣的家国之思,以及新旧观念、道德与情感的碰撞,无一不是那个时代的深刻注脚。

电影要拍的不是硝烟,而是硝烟散后,人们眼里的光与泪。那些在抗战中挣扎求生的普通人,都是历史的真实注脚;银幕照见的每一个细微之处,都映照着中华民族的命运缩影。

光影铭记,浴火新生。个体命运从未脱离时代轨迹,那些在动荡中起伏的悲欢,早已刻入民族的基因,带着这份铭记前行。我们踏过的每一步都踩着历史的厚度,向着更明亮的远方前进。