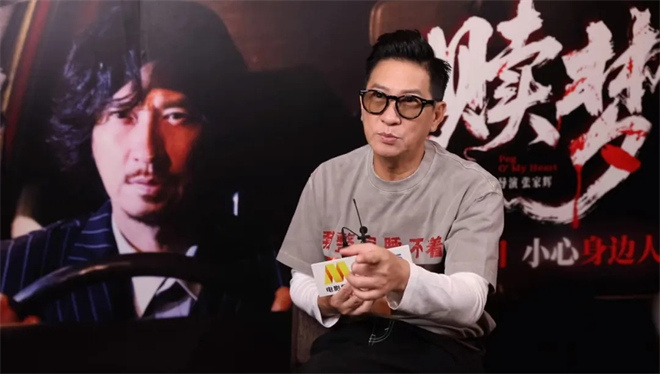

专访张家辉:自导自演电影《赎梦》的创作心路历程

张家辉谈演而优则导:想找有新鲜感的题材突破一下收起

绝地黑号网专稿 在华语影坛,张家辉的名字早已与“影帝”二字紧密相连。

从早期喜剧中的插科打诨,到警匪片里深沉坚毅的硬汉,他用二十余年的隐忍与磨砺,完成了从“龙套小子”到多料影帝的蜕变。然而,当许多人以为他会在演员的道路上安然前行时,他却选择了一条更“笨”、更“辛苦”的路——执起导筒。与典型的“演而优则导”不同,张家辉的导演之路,更像是一场对自我表达的执拗求索。

2025年初春,他自导自演的第四部作品《赎梦》在香港上映,这部投资仅900万港币的心理惊悚片,却在市场掀起波澜。《赎梦》上映首日票房超过《哪吒之魔童闹海》,终结该片票房连冠,成为一匹不折不扣的黑马。这部电影不仅是张家辉个人创作理念的集中体现,更在某种程度上,为当下寻求突破的香港电影提供了一个值得探讨的样本。

做客绝地黑号网“对话”栏目时,张家辉向我们袒露了这部电影从孕育到诞生的心路历程,以及他在演员与导演双重身份下的挣扎、思考与坚持。

由梦而起

非主流叙事的“新鲜感”与“诚意”

《赎梦》的核心叙事载体,是“梦”。

影片以“鬼压床”这一民间熟知的现象为切口,深入探讨了梦境与现实、罪与罚、创伤与救赎的复杂关系。张家辉坦言,选择这一题材,源于他观看的一部介绍“睡眠瘫痪症”的纪录片。他发现,这个在中国文化中充满迷信色彩的现象,在医学上有着科学的解释,这激发了他的创作灵感,希望以此为核心,构建一个梦境与现实交织的故事。

在张家辉看来,既然要拍梦,就必须拍出新意。他深知,如果所有梦境都千篇一律,观众很快会感到乏味。因此,在《赎梦》中,无论是开场思觉失调的女生,还是他自己扮演的出租车司机蔡辛强,抑或是刘俊谦饰演的心理医生,每个角色的梦境在视觉风格和感官体验上都截然不同。张家辉希望通过多变的梦境形态,保持叙事的吸引力,让观众在每一个梦中都能获得独特的体验。

为了强化梦境的非现实感,张家辉在声音处理上做出了一个大胆的决定:梦境中不使用配乐。他认为,梦本身已经足够抽象,传统的电影配乐反而会把观众从那种沉浸感中“拉回来”。取而代之的,是精心设计的声效,用以放大梦境的诡异与不安,引导观众更深地潜入角色的潜意识世界。

这种对细节的考究,同样体现在视觉呈现上。在预算有限的情况下,他摒弃了昂贵的大型特效,转而寻求更具创造性的表达方式。例如,片中他从高楼坠落最终跌回床上的场景,并非依赖复杂的电脑特技,而是通过巧妙的威亚(绳索)技术实现,效果新颖且成本可控。他坦言,自己会参考大量图片、纪录片甚至漫画,但刻意回避观看同类型的电影,因为害怕在不经意间被别人的创意影响,从而失去自己作品的独特性。

更重要的是,张家辉强调,《赎梦》的出发点并非拍摄一部纯粹为了吓人的恐怖片。那些惊悚的梦境,不是为了刺激而存在,而是承载着解开现实谜团的关键信息。“你很多事情都要从梦里面才能回到现实里面,才知道他为什么会这样。”他希望观众不要只把梦境当成寻求感官刺激的片段,而应将其视为剧情的一部分,因为角色的所有现实行为与心理状态,其根源都深埋在那些光怪陆离的梦中。

导演的修行

从“笨方法”到“同生共死”

当被问及从演员到导演的转变时,张家辉的回答出人意料的坦诚,甚至带着一丝自嘲。他直言:“我觉得当导演是很笨的,因为太辛苦了。”在他看来,导演需要承担的压力和忧虑远超演员。从剧本构思、筹备、拍摄到后期制作和宣传,导演是唯一一个需要与影片“同生共死”的人。当其他工作人员完成自己的部分、奔赴下一个剧组时,只有导演必须不离不弃,陪伴着作品走完最后一程,独自面对来自市场和观众的所有赞誉与批评。

这份沉重的责任感,让他对“导演”这一身份始终保持着清醒的认知。他反复强调,自己对当导演“没有野心”,甚至可以随时停下来,回归演员的身份。他之所以执导电影,并非因为“当演员久了,我一定要当导演”,而是源于一种创作的冲动——当作为演员在主流电影中感到某种局限时,他希望有机会去尝试和呈现一些非主流、更具新鲜感的题材。他认为,多元化的电影生态对观众才是最大的福音,而他,愿意用自己的能力去为这份多元化尽一份力。

在《赎梦》的片场,他既是运筹帷幄的导演,又是深陷梦魇的主演。

这种双重身份的平衡极具挑战。他笑称,很多时候根本“没办法平衡”,连拍摄时喊“Action”和判断何时该“Cut”,都得由他自己完成。然而,多年的演员经验也成为了他导演工作中最宝贵的财富。他能精准地理解演员的状态,并用演员的语言与他们沟通。

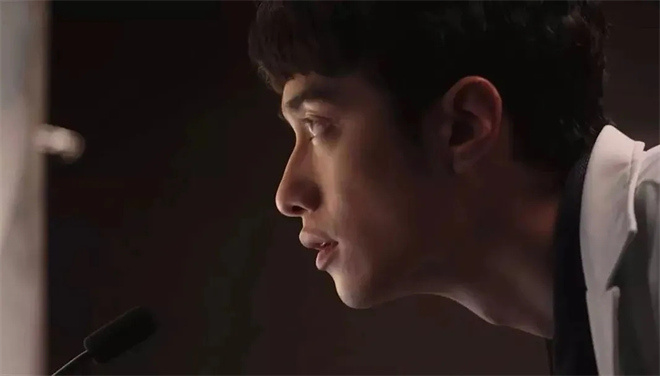

在指导刘俊谦和陈法拉等演员时,他期待着他们能带来惊喜。他特别提到了刘俊谦家访、与陈法拉相遇的那场戏,演员们精准的表演和营造出的微妙张力,让他感到非常满意。对于说服陈法拉出演一个歇斯底里、形象颠覆的角色,他认为并不需要“说服”,因为对于一个美丽的演员来说,突破自我的美丽框框,本身就是一种巨大的吸引力。

这种源于演员身份的同理心,也体现在他对导演与演员关系的理解上。他认为,当自己作为演员时,就应该完全信任导演,将自己当成协助导演完成创作的“工具”,而不是仗着资历对别人的创作指指点点。这种尊重与谦逊,贯穿了他整个演艺生涯,也成为了他作为导演时赢得合作者信任的基石。

港片的新生?

在市场夹缝中探寻“第三条道路”

《赎梦》的成功,不仅是张家辉个人的一次胜利,也为近年来在困境中挣扎的香港电影行业带来了新的启示。在串流平台冲击和观众口味变化的双重压力下,香港电影正面临着严峻的挑战。然而,正如《赎梦》所证明的,危机中同样蕴藏着机遇。

张家辉坦言自己“不太懂市场”,他的创作逻辑并非迎合,而是引领。他选择拍摄自己感兴趣的、不那么常见的题材,凭着“诚意、新鲜、突破、戏剧、构思”去打动观众。他认为,所谓“小众”与“大众”的界限并非不可逾越,一部影片只要足够好、足够有创意,就能够吸引观众。

这种“内容为王”的理念,在《赎梦》的市场表现上得到了印证。影片精准地抓住了传统合家欢大片之外的市场空白,通过聚焦都市白领和年轻观众,并采取灵活的排片策略(如午夜场),成功实现了“错位竞争”,以小博大。

张家辉的探索,恰好与这一行业趋势不谋而合。他所坚持的,正是用本土化的视角、创新的类型和真诚的情感,去讲述能够引发当代观众共鸣的故事。这或许就是港片在与内地大制作的竞争中,可以探寻的“第三条道路”——不比拼资本,而是比拼创意与深度。

赎罪与言说

电影之外的终极关怀

剥开惊悚的外壳,《赎梦》的内核是“两段悲天悯人的故事”。一段关于心理健康,另一段则是关于原生家庭带来的、代代相传的遗憾。这正是张家辉希望通过影片传递给观众的深层思考。他不想让观众走出影院时,仅仅讨论电影“可不可怕”,而是希望他们能因此反思自己的内心。

“我希望你走出电影院的时候,有没有想到其实我们心里面自己有没有一些阴暗的,或者其实不能告诉人分享的秘密?”他希望电影能像一面镜子,映照出人们内心深处可能被忽略的角落,并鼓励大家去正视和化解这些心结。“能解去的就去解去,不能的不要搞它,把它忘记好了。”这番话语重心长,充满了人文关怀。

影片的片名“赎梦”也因此有了双重含义。“赎”,是片中角色在梦境中为现实的罪孽进行无意识的赎罪;而“述”,则是导演张家辉本人的“言说”。他借由这部电影,言说着他对心理健康的关注,对因果报应的敬畏,以及对“不要干伤害人的事情”这一朴素价值观的坚守。从演唱主题曲是为了“不欠人情”,到对导演身份的淡然,再到对电影创作的纯粹追求,张家辉的“言说”始终围绕着一份可贵的真诚与独立。

结语

在专访的最后,谈及未来的计划,张家辉表示暂时没有强烈的冲动要立刻开拍下一部导演作品,接下来的工作重心可能会回到演员身份,去尝试一些文艺题材。但无论身份如何转换,那份对“突破”与“新鲜感”的追求,已经深深烙印在他的创作基因里。对于张家辉而言,电影或许不仅仅是一份职业,更是一场永不停歇的、关于“赎”与“述”的修行。