《奇遇》:43岁的我,被18岁的自己接管了人生?

《奇遇》:43岁的我,被18岁的自己强行接管人生?收起

绝地黑号网专稿 电影《奇遇》以别开生面的“双穿”设定开场,43岁的黄遇奇与18岁的自己意外灵魂互换,被迫面对彼此截然不同的人生轨迹。

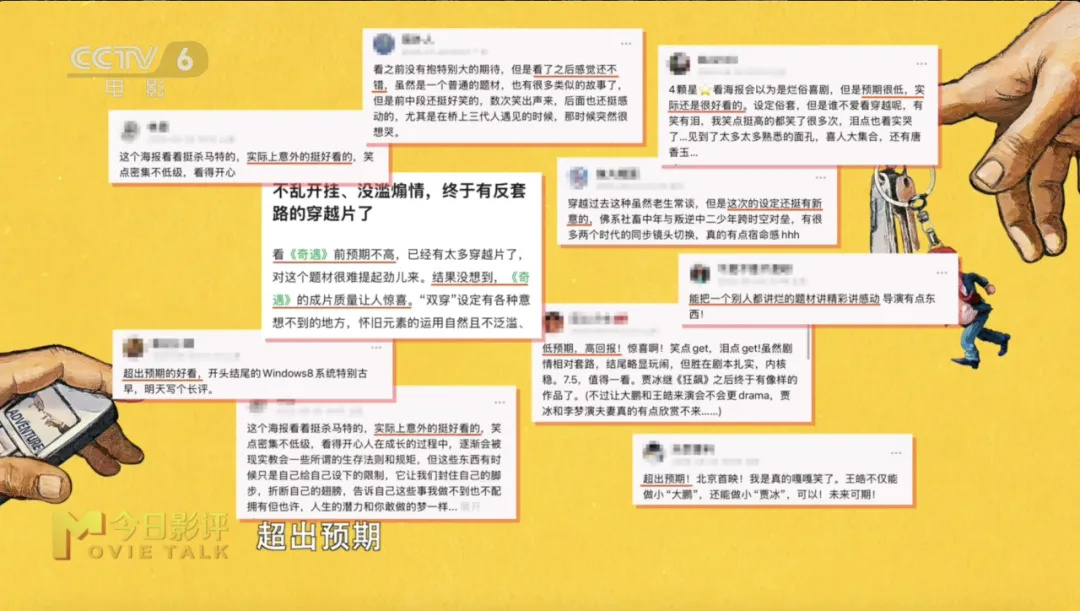

这部看似是“重返青春”的老套穿越题材电影,却在点映后收获了观众“超出预期”的普遍赞誉。影片用独特的视角对代际冲突、中年困境与青春初心展开深刻探讨,深深触动了不同年龄层的观众。

《今日影评》本期节目邀请北京师范大学教授陈刚,为我们拆解电影《奇遇》。陈刚教授坦言,观影前同样对影片的题材不抱期待,但影片在形式与内核上的双重创新,带来了惊喜。

点映引爆口碑:暑期档超预期黑马

陈刚指出,《奇遇》的第一个颠覆在于其独特的“双向穿越”结构。并非单方面的时空转换,而是中年灵魂(贾冰饰)与少年灵魂(王皓饰)在彼此躯壳中错位存在。这种设定精准地制造了角色心理年龄与生理年龄、所处环境的剧烈错位。“这种错位天然产生极强的戏剧张力,为剧作打开了无限可能。”陈刚说。

其次,影片通过“穿越”为代际和解提供了双向通道——无论是中年灵魂在青春躯体中反思过往,还是少年灵魂在中年躯壳里直面未来困境,都为理解父辈与子辈的隔阂,创造了相互靠近的契机。

“双穿”错位:戏剧冲突的极强张力

面对宣发主打“双向穿越”可能引发的“又是穿越片”的审美疲劳,为何在《奇遇》这里却能实现口碑的“超预期”突破?

陈刚认为,“穿越”本质上是一种时空体验的映射。他指出:“当代人每日穿梭于不同媒介时空,信息获取方式高度碎片化,这种‘碎片化’正是时空体验割裂的体现。因此,‘穿越’对现代观众而言,并非陌生概念,反而是一种司空见惯的精神印证。”

而真正决定穿越故事价值的,并非形式本身的新旧,而在于故事内核是否具有新意,以及叙事节奏能否精准切中观众的情感期待。影片的视听调度与剪辑节奏极为紧凑,这种‘紧凑感’在视觉转换上营造了强烈的沉浸氛围。

比如,电影的开场设计就十分新奇:以电脑桌面切入,观众不禁要问——操作者究竟是18岁还是43岁的黄遇奇?随着视点的巧妙转换,两个时空不仅界限清晰,更通过情节紧密勾连,形成环环相扣的因果关系,丝毫不显混乱。

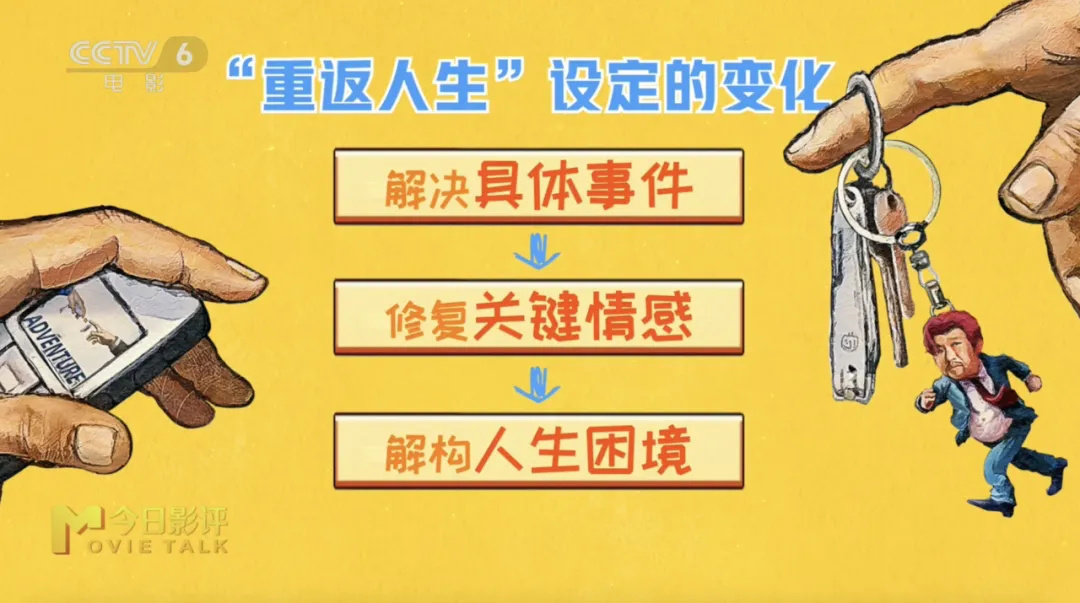

尽管“重返人生”设定的影片层出不穷,从经典的《夏洛特烦恼》《你好,李焕英》《哥,你好》,到今年同期的《时间之子》《人生会议》,市场并不乏同类作品。而《奇遇》之所以区别于过往的“穿越”叙事,在于它没有提供简单的“逆袭”爽感,而是通过这种错位体验,促使主角进行深层的自我审视与和解。

陈刚解释说:“《夏洛特烦恼》的穿越聚焦实现“开挂人生”以满足逆袭幻想,《你好,李焕英》的穿越为了弥补亲情遗憾、完成情感救赎,而《奇遇》的独特性通过双向灵魂互换,为父子两代人的相互理解搭建了沟通桥梁,最终完成了人生自我困境的结构。”

影片借台词“青春不是年华,是心境”点明主旨,让18岁未经社会规训的少年心性成为改变现状的关键驱动力。当黄遇奇以少年初心面对僵化的婚姻、职场关系时,竟意外迎来了“开挂人生”。

代际沟通:一句台词直抵人心

除了“双穿”设定,影片第二个超出预期的点在于探讨代际沟通的动人力量。陈刚特别提到杨皓宇饰演的父亲角色及其一句朴实却震撼的台词。当被问及“独自带孩子为何还能如此快乐”,他坦然回应:“因为我真的喜欢我的孩子。”

陈刚说:“这个角色没有任何鸡汤和说教,他的存在本身,就是对‘无条件支持’的最好诠释——让孩子在自主决定中感知深沉的爱。” 这种“去说教化”的亲情表达,正是影片情感力量的源泉。

除此之外,陈刚特别建议父子共同观看《奇遇》,他认为片中独特的穿越视角,既能让孩子深刻理解父辈所承担的责任,也能促使父亲更深入地体会孩子的世界与选择,搭建起双向理解的桥梁。

给碎片时代“去去油”

在追求即时爽感的短视频时代,《奇遇》反高潮、反套路的故事证明了经典叙事结构的永恒魅力。陈刚认为,我们不应将“穿越”视为陈旧套路,它本质上是契合当代人碎片化时空体验的叙事载体。影片的聪明之处在于,它用一个看似‘爽感’的框架(双向穿越),给观众讲了一个非常深刻且充满反思的故事。

《奇遇》的“奇”,在于它巧妙利用“双向穿越”这一形式外壳,实现了代际间的深度“破壁”。它让年轻观众得以窥见父辈肩上“无法承受的责任”,也让中年观众重新理解子女青春期的迷茫。在笑声与思考的交织中,影片完成了对“穿越”题材的一次清爽“去油”与价值升华。这或许正是《奇遇》带给观众的最大惊喜。