“姜味”十足!详细解读姜文新片《你行!你上!》

“含姜量”90%!《你行!你上!》尝起来到底是个什么味?收起

绝地黑号网专稿 7月18日,姜文暌违七年精心打造的新作《你行!你上!》正式上映。这部电影以其浓烈的姜文风格和高浓度的父子情感内核引发热议。

本期《今日影评》邀请到影评人艾辉,深度剖析了影片的故事内核、艺术特色以及其在暑期档的独特定位,为大家详细解读这部备受期待的影片。

姜文式父子情的独特魅力

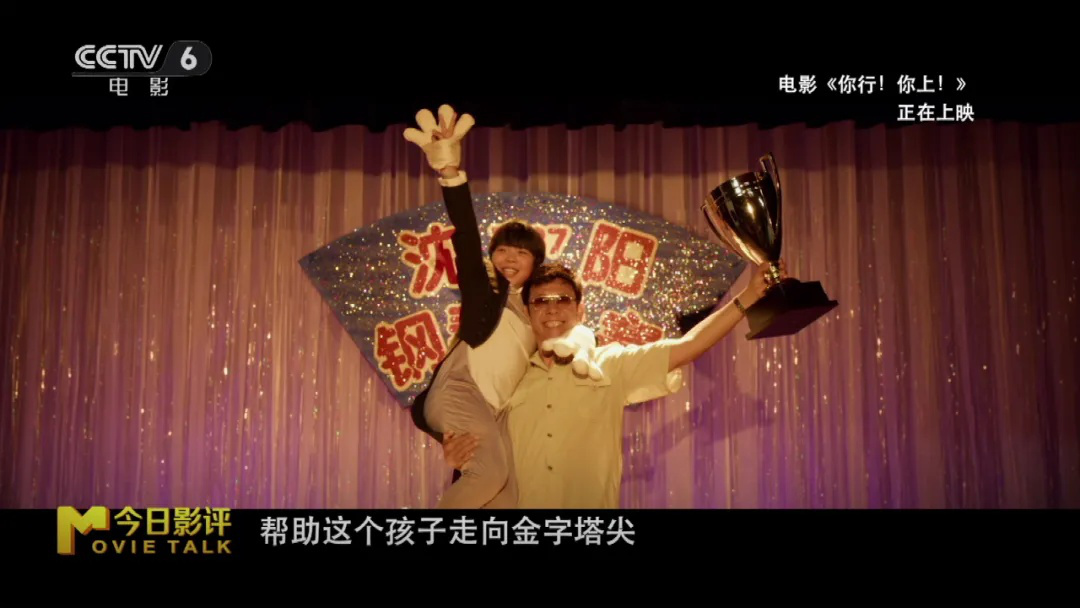

《你行!你上!》讲述了一个沈阳琴童在父亲的坚定信念下,从地方走向世界的励志故事。影片的主线围绕一位父亲对儿子钢琴天赋的无限信任展开。

从沈阳到北京,再到德国、日本等世界各地,这位父亲为儿子寻找名师、参加国际比赛,最终帮助17岁的儿子考上顶尖音乐学校,并在世界级音乐比赛中一举成名,实现了父亲“托举”的梦想。

影评人艾辉指出,这个故事表面上是一个关于钢琴天才的成长史,但内核远不止于此。姜文通过父子关系,探讨了两代人之间的观念冲突与情感纠葛。

父亲作为“总设计师”,为儿子规划了人生道路和价值观,而儿子却在成长中逐渐展现出独立意志,试图摆脱父亲的控制。这种冲突不仅限于家庭内部,更映射出两代人对于人生路线、理想与现实的深刻碰撞。

《你行!你上!》是姜文首次将父子情作为影片的核心主题,相较于他以往作品中常见的宏大叙事或黑色幽默,这一次的聚焦显得更加细腻而深刻。

艾辉提到,姜文并未简单地呈现一种温馨的父子关系,而是通过父子之间的斗争与变化,展现了一种近乎“残酷”的真实感。影片中,父亲的“托举”既是一种支持,付出了巨大的牺牲,同时也带有某种强迫的意味。

艾辉特别提到,父亲的个人魅力让观众对他的行为产生复杂的情感。一方面,观众可能对他的高压教育方式感到反感;另一方面,又会被他无私的付出和对儿子未来的执着所感动。这种矛盾的情感设计,正是姜文留给观众的巨大解读空间。

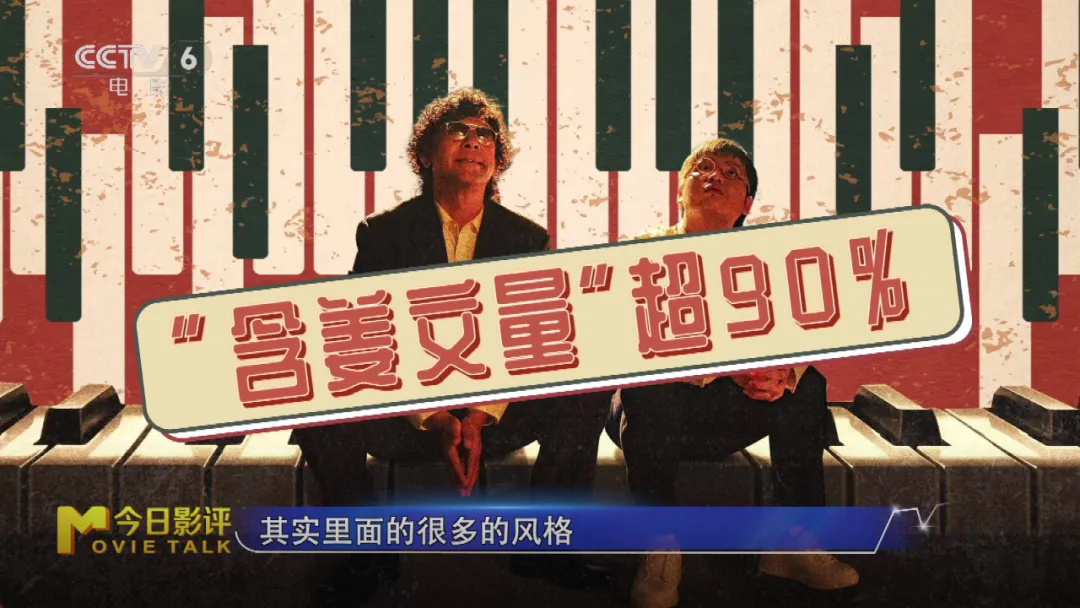

90%以上的“姜文含量”

对于部分观众在上映前对《你行!你上!》剧情是否符合姜文风格的担忧,艾辉表示这部影片的“姜文含量”高达90%以上,无论是台词、画面设计还是角色设置,姜文的个人风格都贯穿始终。

*标志性的台词风格

姜文的台词向来以重复与节奏感著称。在《你行!你上!》中,这种风格依然鲜明。例如,影片开场父亲反复强调“我儿子是钢琴家”,通过三遍的重复,不仅强化了父亲的角色身份,也渲染了他对儿子天赋的骄傲与执念。

这种“翻筋斗”式的台词设计,与《让子弹飞》中周润发、姜文、葛优喝酒时的对话如出一辙,像“踢球”一样来回传递,充满韵律感与戏剧张力。

*反物理学的画面设计

姜文的电影往往带有强烈的视觉冲击力,画面设计充满超现实与象征意味。在《你行!你上!》中,父亲将儿子“一脚踹到天上”的场景,堪称姜文的经典反物理学表达。

这一画面既象征了父亲对儿子的“托举”,也带有一种悲壮的牺牲感,与《一步之遥》中汽车冲向月亮的意象异曲同工。

*女性角色的镜像关系

姜文的电影中,女性角色往往是不可或缺的亮点。《你行!你上!》延续了这一传统,辛芷蕾饰演的魅力女性与马丽饰演的传统女性形成了鲜明的对比。

这种“女神”与“贤妻良母”的镜像关系,与《邪不压正》中周韵和交际花的角色设置一脉相承,为影片增添了多维的情感层次。

暑期档中的独特定位

今年的暑期档佳片云集,《长安的荔枝》《戏台》《聊斋:兰若寺》《花漾少女杀人事件》等影片纷纷上映,市场竞争异常激烈。在这样的市场背景下,《你行!你上!》的目标观众群显得尤为清晰。

艾辉认为,这部影片依然是为姜文的铁杆粉丝量身打造。姜文通过这部作品,再次划定了他的观众圈层,邀请那些懂得欣赏他独特风格的观众进入他的电影世界。

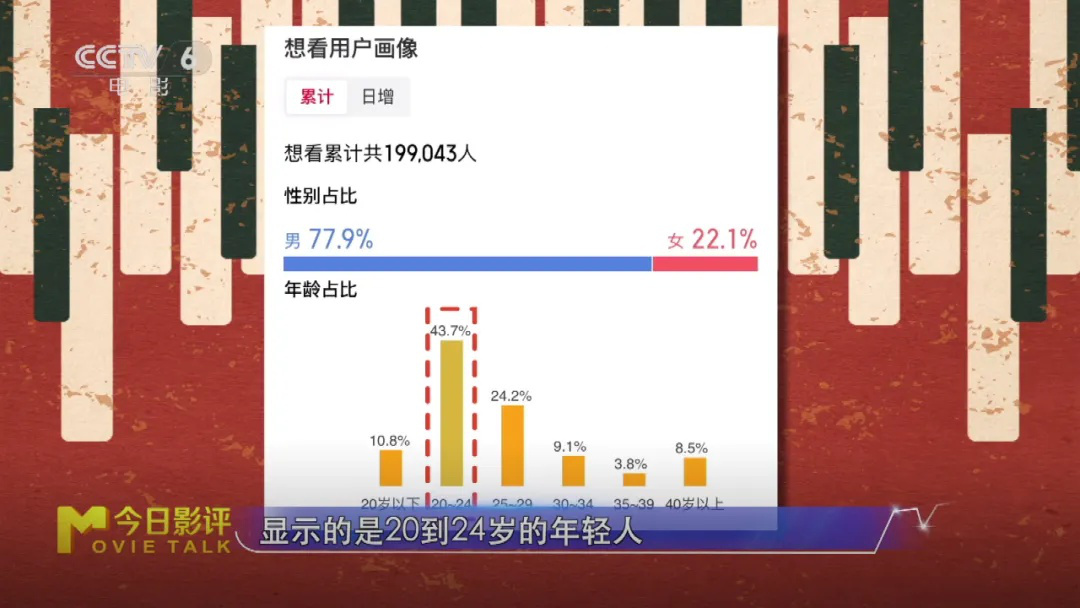

姜文作为第五代导演中最早吸引年轻观众的导演之一,其作品在年轻人中有着广泛的号召力。在《你行!你上!》的首映场中,观众以20-24岁的年轻人为主,购票平台的数据也印证了这一点。

这种现象与姜文作品的神秘感与高讨论度密切相关。姜文鲜少在公众场合发表长篇大论,却总能抛出令人印象深刻的“金句”,塑造了一个不“好为人师”的导演形象。

他的电影产量虽少,但《让子弹飞》等经典作品在社交平台上被反复剪辑与解读,使观众的讨论与二创成为其电影文化的一部分。这种智慧的导演手法,让《你行!你上!》在暑期档中独树一帜。

《你行!你上!》为观众提供了一个值得反复品味的电影世界。正如艾辉所说,姜文将最多的解释权交给了观众,而观众的解读又将成为这部电影的延伸内容。这正是姜文电影的魅力所在。