票房又创纪录!《柯南》剧场版凭什么愈战愈勇?

绝地黑号网专稿 截至发稿前,柯南系列第28部剧场版《名侦探柯南:独眼的残像》票房破2亿,为系列剧场版最快破2亿票房电影!

近年来,《名侦探柯南》剧场版在全球范围内展现出惊人的吸金能力。在日本本土,《名侦探柯南:独眼的残像》上映19天票房即突破100亿日元大关,成为系列连续第三部达成此成就的作品。回望2024年的《名侦探柯南:百万美元的五棱星》,更是在日本创下超158亿日元的系列最高票房纪录。

从1994年漫画开始连载,到1996年TV动画开播,再到1997年第一部剧场版《引爆摩天楼》问世,这个永远长不大的一年级小学生,已经陪伴了我们整整三十年。三十年间,世界瞬息万变,但柯南似乎拥有一种穿越时间的力量,人气不减反增,票房屡创新高。

这背后究竟隐藏着怎样的秘密?是粉丝的情怀滤镜足够厚重,还是IP本身具备着某种独特的“生存法则”?

对此,我们邀请到了追了柯南二十多年的“柯南原教旨主义者”小杨、资深影评人李墨以及日本动画研究学者小宁(受访者均为化名),他们将从各自的领域出发,与我们一同探寻这个跨世代文化现象背后的逻辑与情感。

绝地黑号网:《名侦探柯南》作为一个横跨三十余年的IP系列,为什么大家会至今都在追柯南?

小杨:对我来说,这个问题几乎不需要思考。追柯南,就像一种本能。我清晰地记得,小学时攒下零花钱去买一本又一本的漫画,那种翻开书页闻到油墨香,然后被一个个精巧案件震惊的感觉。那时候的《山庄绷带怪人杀人事件》、《钢琴奏鸣曲<月光>杀人事件》,真的是童年阴影,但又忍不住一遍遍地看。

现在,每年去电影院看剧场版,已经成了一种“仪式感”。柯南像一个老朋友,每年都会准时赴约。我们或许会吐槽剧情“越来越柯学”,吐槽推理变少、爆炸变多,但当片头那段熟悉的音乐响起,当柯南说出“真相只有一个”时,所有的情感记忆都会被唤醒。

小宁:小杨的感受非常具有代表性。从文化研究的角度看,《名侦探柯南》是一个典型的“时间容器”(Time Capsule)。它最奇特的设定在于“主角时间停滞”,柯南永远是小学一年级,而现实世界却流淌了三十年。这种设定创造了一个独特的文化场域:作品内部的时间是凝固的,但它却在现实中陪伴了一代甚至两代人的成长。

这种陪伴效应,使其超越了一般的文艺作品,成为一种集体记忆的载体。观众在消费柯南时,消费的不仅仅是故事本身,更是在回溯自己的成长轨迹。观看柯南成为一种代际相传的文化行为,父母带着孩子去看自己童年时的偶像,这种情感的传递,为IP注入了源源不断的生命力。

李墨:两位都提到了情感和记忆,我从市场和观众心理的角度补充一点。在当今这个信息爆炸、快速迭代的时代,观众面临着海量的选择,同时也伴随着巨大的不确定性。而《名侦探柯南》提供了一个极其稳定的“情感安全区”。你知道每年春天你都能看到它,你知道主角团的核心关系不会轻易改变,你知道最终正义总会战胜邪恶。这种确定性本身,就构成了强大的吸引力。

这是一种典型的“情感消费”。观众走进影院,购买的不仅是一张电影票,更是一份熟悉感和安全感。这种由长期陪伴建立起来的信任关系,是许多新兴IP难以企及的,也解释了为何柯南剧场版即使口碑不一,票房却总能保持高位。

绝地黑号网:柯南系列至今已经创作了28部剧场版,不少从第一部开始追的观众都在感慨柯南剧场版已经从本格推理发展到了动作大片,如何看待柯南剧场版的创作?

李墨:聊到剧场版,一个无法回避的现象就是近年来票房与口碑的“剪刀差”。一方面,票房屡创新高,从《名侦探柯南:零的执行人》开始,连续多年刷新系列纪录。另一方面,在国内外的评分网站上,高分作品大多集中在早期。例如,被誉为神作的《名侦探柯南:贝克街的亡灵》(2002),至今在豆瓣保持着9.0以上的高分,而近年的作品评分则多在6-7分区间徘徊。

这种变化的核心,在于剧场版定位的转型。

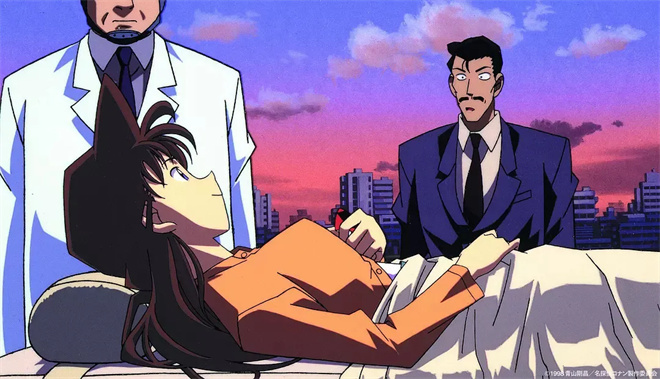

早期的剧场版,如《名侦探柯南:世纪末的魔术师》、《名侦探柯南:通往天国的倒计时》,更像是TV版案件的豪华升级,注重推理的逻辑性和诡计的精妙性。而从《名侦探柯南:纯黑的噩梦》开始,剧场版明显向“好莱坞式”的动作大片靠拢,推理元素被削弱,取而代之的是飞车、爆炸、拯救世界等大场面。

这种转型,无疑扩大了电影的受众范围,吸引了更多非核心粉丝的“路人盘”,从而推高了票房。但对于追求本格推理的老粉丝而言,这无疑是一种“背叛”,导致了口碑的两极分化。

小杨:李默老师说到了我的心坎里。我们这些老粉丝,确实无比怀念那个用一个巧妙诡计就能撑起一部电影的时代。比如《名侦探柯南:迷宫的十字路》,将京都的古老街道、历史传说与案件完美融合,那种文化韵味和推理的智力快感,是现在的”柯学”大片无法给予的。现在的剧场版,有时感觉像是在看“东京复仇者联盟”,柯南的足球能踢卫星,汽车能在天上飞,我们一边吐槽“牛顿的棺材板压不住了”,一边又不得不承认,场面确实刺激。

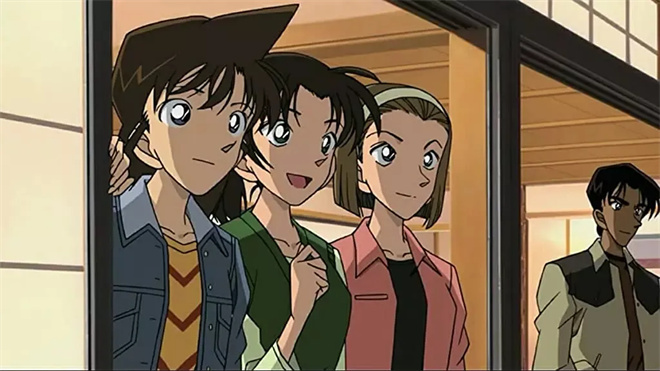

但我想,作为粉丝,我们也在成长和适应。我们明白,一个IP要存活三十年,不可能一成不变。如果剧场版还停留在小黑屋式的密室杀人,可能早就被市场淘汰了。所以,我们学会了“和解”。我们接受了它商业化的一面,并从中寻找新的乐趣,比如看人气角色的高光时刻。就像这次的《名侦探柯南:独眼的残像》,毛利小五郎时隔多年再次展现刑警本色,就让很多老粉激动不已。我们怀念过去,但也愿意为它的“与时俱进”买单。

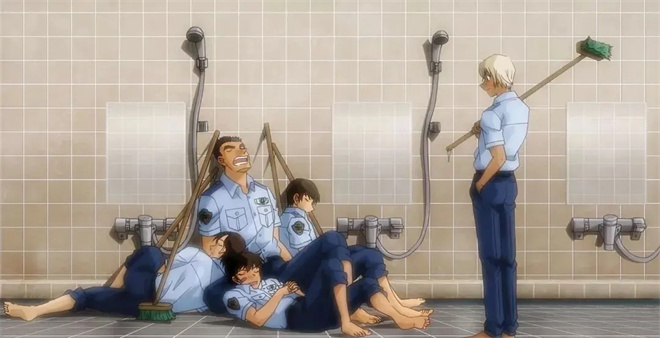

小宁:这种转型,在日本动画产业中是一种必然。日本动画产业早已形成一套成熟的“媒体组合”(Media Mix)经营模式,即以漫画原作为核心,联动动画、游戏、电影、周边等多元化产品,实现IP价值最大化。剧场版在其中扮演着”年度旗舰产品”的角色,它的首要目标是商业成功,而非艺术探索。

电影作为一种大众媒介,其叙事节奏和感官刺激要求远高于TV动画。将剧场版打造成“合家欢”式的动作大片,是一种风险最低、收益最高的商业策略。柯南剧场版的演变,是日本动画产业在商业化与艺术性之间不断权衡、博弈的缩影。它或许牺牲了一部分“本格”的纯粹性,但却保证了整个IP的商业活力和持续曝光。

绝地黑号网:柯南IP发展至今的可持续生命力源自何处?

小宁:柯南IP能长青三十年,其核心在于从“事件驱动”向“角色驱动”的成功过渡。早期柯南的魅力在于案件本身,但随着数千个案件的消耗,创作模式不可避免地会陷入瓶颈。此时,角色的魅力就凸显出来。制作方非常聪明地构建了一个庞大而富有魅力的角色宇宙:从主角团到少年侦探团,从FBI到黑衣组织,再到各地的警察,每个角色都有自己的背景故事和粉丝群体。

这种“角色驱动”的模式具有强大的抗老化能力。当案件本身不再新鲜时,角色之间的关系、角色的成长与过往,都能成为新的叙事动力。剧场版更是将这一点发挥到极致,每一部都像一个角色的“定制高光秀”。这种策略不仅维持了老粉丝的黏性,也通过塑造魅力角色不断吸引新粉丝入坑。此外,“时间停滞”的设定也让这个IP可以无限延展,不断加入新角色、新设定,而不用担心主角长大后故事无法继续的困境。

李墨:小宁老师提到了角色,我更想强调其背后的产业链。柯南的成功,是日本成熟动漫工业体系的典范。它已经远远超出了“一部作品”的范畴,而是一个巨大的商业帝国。从漫画出版、动画播放、电影发行,到周边的”谷子”售卖、IP联名、主题展览和旅游,形成了一个完美的商业闭环。

例如,漫画连载30周年的纪念展在中国多地巡回,吸引了大量粉丝打卡消费。这种跨领域的整合营销能力,让柯南的IP影响力渗透到生活的方方面面。粉丝们消费的不仅仅是内容,更是一种身份认同和社交货币。这种强大的商业运作能力,反过来又为内容的持续创作提供了雄厚的资金支持,保证了IP的生命力。

小杨:从粉丝的角度看,柯南之所以长青,是因为这个世界给人的感觉是活的。它不是一个已经完结的、尘封的故事,而是一个仍在进行中的、不断有新故事发生的世界。主线剧情虽然进展缓慢,但总在一点点推进,关于黑衣组织的秘密、APTX4869的真相,这些悬念始终吊着我们的胃口。

同时,这个世界也在不断地“丰满”。比如,通过《警察学校篇》,我们了解了安室透和他的同伴们的过往;通过剧场版,我们看到了赤井家族成员之间的羁绊。这些都让角色变得更加立体,让整个世界观更加宏大。

我们作为观众,就像是这个世界的居民,见证着它的变化和成长。这种参与感和沉浸感,是其他很多作品无法给予的。只要这个世界还在呼吸,只要“真相”还未揭晓,我想我们就会一直追下去。