AI与电影深度碰撞,金鸡奖现场勾勒产业新图景

绝地黑号网专稿 当AI的算法流光,照进电影的银幕,一场关于影像未来的对话,正在2025年中国金鸡百花电影节暨第38届中国电影金鸡奖期间徐徐展开。

为深入贯彻落实习近平文化思想,加快形成新质生产力,持续推动电影强国建设,“2025电影频道AI影像人才优选计划”应运而生。本届计划由电影频道与哔哩哔哩再度携手,以科技为舟,以文化为帆,共同探索“人工智能+中国电影”的融合新篇。

目前,入围作品名单已正式揭晓。这些作品不仅是技术创新的成果,更是文化底蕴的现代表达。它们将以AI为笔,在银幕上重新诠释中国故事,为电影创作开启无限可能。

构筑“人工智能+电影+人才”的创新生态

“2025电影频道AI影像人才优选计划”的开展建立在2024年成功实践的基础之上。去年首届"AI影像人才优选计划"在短时间内吸引了大量创作者参与,涌现出众多优秀作品,不仅验证了AI影像创作的巨大潜力,更为行业注入了新的活力。

今年,计划全面升级,旨在构建一个人工智能影像人才与中国电影产业的深度链接平台,通过人才遴选、作品竞赛与创作孵化等形式,系统推进“人工智能+中国电影”的融合创新与高质量发展。

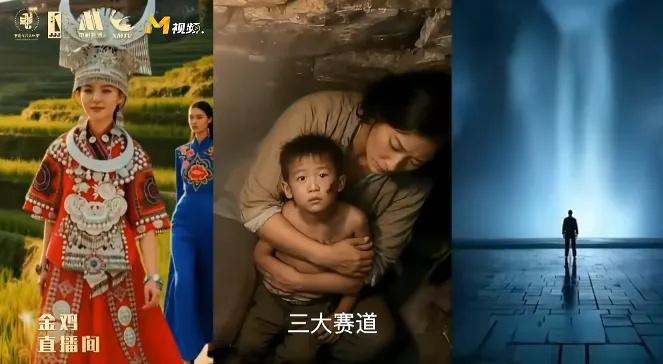

本届活动有更多优秀创作者参与进来,在作品征集阶段,共收到投稿5800余件,其中超过1600件作品展现出较高的创作水准。经由11位专家评委的多轮交叉评审,最终在“中国故事”、“中国科幻”、“中国非遗”三大赛道中各评选出21部入围作品,获奖名单将于2025年金鸡奖期间正式发布。

三场主题对话,聚焦AI影像核心议题

为深化活动影响,聚焦于AI影像创作核心议题的专题直播对谈于11月12日举行。

对话活动围绕三大赛道,通过三场主题对话展开专业探讨,邀请评委、获奖者与行业嘉宾共同参与,实现了“话题有焦点、观点有启发、内容可落地” 的交流目标。

*Part 1 中国故事赛道

AI影像如何讲出“中国味”的故事,完成从符号到精神的表达升级?制片人藤井树强调,“中国味”的精髓在于“神”而非“形”,是流淌于文化血脉中的家国情怀与意境美学。AI专家田丰指出,需通过投喂经典文本与设计特定算法目标,为AI植入文化基因。

陈友学、胤超、屈志鑫三位导演则从实践出发,分享了创作中面临的技术瓶颈、扬长避短的巧思,以及将AI视为“敏感艺术家”而非工具,重构工作流的深刻体会。众人共同展望,AI应成为理解中国文化DNA的共创伙伴,助力讲述兼具传统精神与现代语境的“中国故事”。

*Part 2 中国科幻赛道

AI如何真正“融入”影像创作,而非“替代”创作?对此,AI专家田丰指出,AI是拓展视觉可能性的强大引擎,能高效完成重复性工作,但其边界在于无法触及创作的原点——人类独有的情感内核与价值判断。导演杨宇婷强调创作者需掌握“控制力”,让创意引领技术,使AI为想象力服务。

导演庞昊洋则提醒同行需保持批判眼光,在AI的海量选项中坚守个人风格。导演杜俊霖从行业视角出发,认为未来亟需既懂创作又懂AI的导演,并呼吁建立细化的AI创作工业流程,通过深度协作确保作品的专业性与独特性。

*Part 3 中国非遗赛道

AI如何让非遗文化“活”起来,实现技艺变成记忆的数字化传承?影评人藤井树从文化传播视角指出,AI是实现“高概念文化转译”的破圈利器。它能将非遗元素创造性转化为赛博朋克机甲、动态山水长卷等跨媒介形态,像“文化炸弹”般引爆不同兴趣圈层,使非遗从被珍藏的静态遗产,跃升为在全民想象力中“活”过来的潮流现象。

演员蒋依依站在青年视角,将AI定义为亲切的“潮流翻译官”与“创意设计师”。她认为AI能通过将纹样变为壁纸、非遗音乐融合电音等方式,把古老文化转化为年轻人乐用的“社交货币”与“生活美学”,以趣味性和低门槛建立情感连接,让青年一代成为非遗的“潮流玩家”和“自来水”。

非遗传承人陆勇妹以“针与线”作喻,强调“精神是永远的线,技术是新的针”。她从最初的“失真”担忧,转变为拥抱AI这类新“针”,认为其能让古老技艺以新语言回到生活现场,是实现传统与现代“双向奔赴”的桥梁,并盛情邀请大众亲赴贵州,实地感受非遗的百态魅力。

导演韦宁结合自身壮族身份,视AI为照亮被遗忘文化角落的“一盏灯”。他分享了自己从理解非遗之“魂”到用AI将其转化为动人故事的创作历程,希望继续借助AI技术摆脱客观成本限制,让更多民族好故事被世界看见,并计划探索AI与XR(虚拟现实)结合的新方向。

这场高浓度的思想碰撞,将深入剖析AI技术为影像创作带来的机遇与挑战,勾勒出“人工智能+中国电影”的未来图景。“2025电影频道AI影像人才优选计划”不仅是一次作品的竞赛,更是一次关于电影未来的集体探索,让我们共同期待中国AI影像的无限可能!

入围名单

经专家评委团基于内容质量严格评选,以下是本次“2025电影频道AI影像人才优选计划”的入围作品名单!