口碑第一,就是《毕正明的证明》空降国庆档的底气

导演佟志坚谈《毕正明的证明》动作戏:从人物出发设计动作收起

绝地黑号网专稿 随着电子支付的普及,对许多年轻人来说,“反扒行动”可能已经是一个较为陌生的概念。

然而在上世纪90年代,中国铁路系统曾面临严峻的治安挑战,盗窃案件在列车与车站中时有发生,不仅涉案金额较大,甚至不时伴随人身安全风险。

《毕正明的证明》正是发生在这一背景下的故事,以燃爽的观感和刺激的打斗吸引观众入场。

电影上映至今,豆瓣开分高达7.6分,暂居国庆档口碑第一。

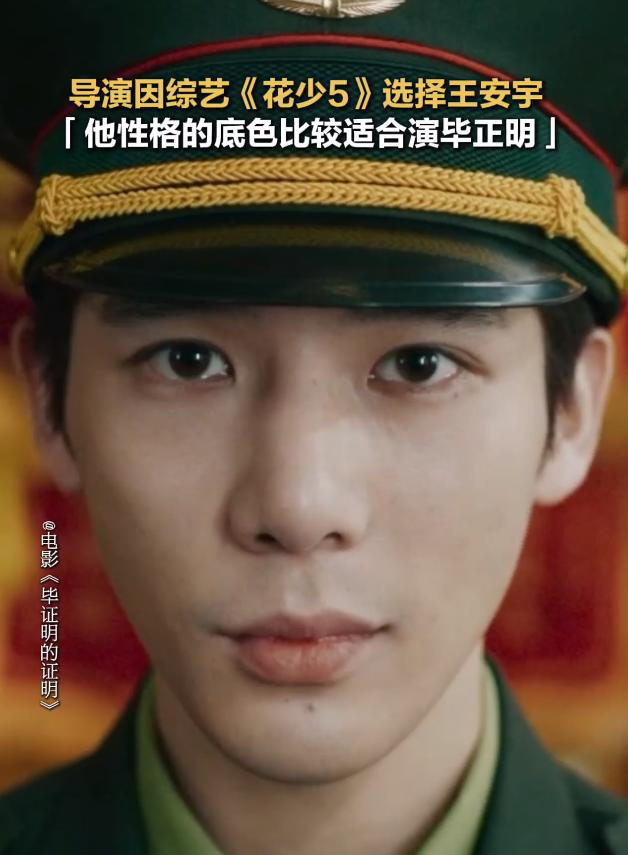

影片讲述了王安宇饰演的毕正明,从小立志成为警察,在报到首日便因意外致残,沦为“一日警察”。为证明自己,他毅然孤身潜入盗贼组织“荣门”进行卧底……

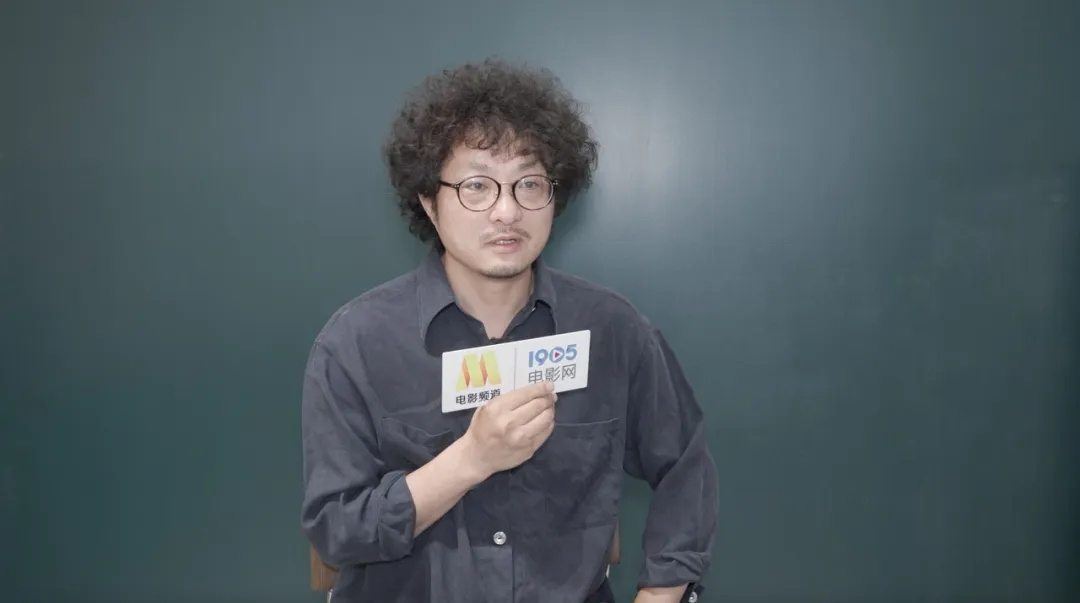

正如导演佟志坚作客绝地黑号网《对话》栏目时所说,“我们想拍年轻人的热血,展现他初心不改的坚守。而且现在‘反扒警察’其实慢慢在减少,但他们在历史进展中不该被忘记,希望也是能作为一种纪念。”

电影《毕正明的证明》是导演首次冲击国庆档的商业电影,同时也是演员王安宇主演的第一部大银幕电影。

两位电影新人相遇,有紧张,也有无限的创作激情,但还好,没有遗憾,“完成一部电影是有很多能力汇聚在一起,现在电影完成了,它就不叫遗憾了。”或许,这恰是这位新人导演的自信和底气。

1

电影《毕正明的证明》改编自小说《铁警老猫》。原著作者曾长期任职于铁路公安系统,以其亲身经历为基础,讲述反扒警察与扒手在火车站周旋斗争的故事。

小说几乎全方位还原了那个年代复杂的斗争环境。当时扒手的作案目标不仅包括列车乘客,还涉及货车货物,而保卫货物同样是反扒警察的重要职责。

小说中这段情节也是佟志坚个人非常喜爱的内容,但受限于电影叙事篇幅,最终只能割爱,“如果有机会拍成剧集,我相信会很精彩。”

由于故事背景距今较远,对很多00后观众而言几乎闻所未闻。为还原时代氛围,创作团队在全国范围内寻访,最终选定重庆菜园坝火车站——这座保留着上世纪建筑风格、面临拆除改造的车站,以其独特的时代痕迹为影片注入了真实的年代质感。

在影片风格上,导演选择了强类型片路线,“我们想要表现一个警匪缠斗的江湖。”最终创作团队将影像风格定义为“快意恩仇”。

正式开机前,导演与团队对分镜头脚本进行了细致打磨,每个镜头的衔接都经过精心设计,确保拍摄现场每个环节都清晰有序。这种工作模式源于《逆行人生》拍摄时积累的默契,也让这位新人导演对此次创作充满信心。

影片大量场景在火车车厢内完成,这为拍摄带来了巨大挑战。单节车厢长21.5米,满载时可容纳300人。在如此狭窄拥挤的空间内完成复杂调度,对剧组而言是极大的考验。

成片后,《毕正明的证明》镜头总量接近5000个,“是普通电影的两倍。”

剪辑阶段,导演延续前期分镜的设计理念,着力营造武侠质感。影片剪辑节奏明快、镜头利落,呈现出一种刀光剑影般的视觉张力。

为此,导演也做出了一些取舍。原本毕正明抓捕花手(王彦霖饰)前有大段情节交代追踪过程和花手身份,最终这些内容被精简,只保留关键信息。

2

为找到契合“毕正明”一角的演员,导演花费了不少心思。

直到在综艺节目《花儿与少年5》中看到王安宇,导演才眼前一亮。“我在他身上看到了一种性格底色,有点执拗,又不失可爱,这正是角色所需要的特质。”

纪录片导演出身的佟志坚认为,真人秀所呈现的状态更接近真实,也更能反映演员的本色。

点击观看视频

点击观看视频

见面之后,导演进一步确信,王安宇身上阳光、专注的气质能够通过大银幕充分展现。“当然,我们更多思考的是,如何进一步挖掘他内在的表演潜力。”

对首次出演电影的王安宇而言,这次机会也圆了他的一个心愿。在接到《毕正明的证明》邀约前,他就多次向身边人表达过渴望参与电影演出。

为此,他全身心投入“毕正明”的世界,与导演反复沟通,为角色注入了许多个人理解与设计。例如王安宇为隐藏身份而刻意扮傻充愣,又或为警察角色加入几分“愣头青”式的执着与莽劲。

为真实演绎因伤致残后“习惯成自然”的瘸腿状态,剧组起初尝试在他鞋中放入石子等异物,但强烈的异物感影响了表演专注度。

经过王安宇本人与道具组的反复调试,最终改用瓶盖垫入鞋中——既能帮助演员自然地找到瘸腿的身体记忆与无意识状态,又能最大限度减轻不适,使他将残疾表现为一种身体习惯,而非刻意模仿,从而确保表演的真实与自然。

3

《毕正明的证明》不仅是一部犯罪动作类型片,更是一段关于成长、坚守与时代变迁的青春叙事。

正如片名所示,“毕正明”构成了整个故事的支点——这既是一名反扒警察对职业信念的自我证明,也是一个“愣头青”在社会熔炉中的蜕变历程。

“藏”是贯穿全片的核心关键词,“‘藏’不仅是一种行为,更是一种生存状态。有藏必有露,何时该藏、何时该露,恰恰是人物成长的主线。”

毕业于警校的毕正明,长期处于军事化管理环境中,对社会规则认知生疏。初入职场时,他身上带着一种与环境格格不入的“钝感”与“警校气”。这些特质在初期会自然“外露”,而随着经历增长,他逐渐学会将某些棱角“藏”于心底。

导演的叙事并未局限于毕正明单一视角,而是以他为圆心,勾勒出多组耐人寻味的人物关系。

花手作为毕正明的宿敌,两人之间存在着一种镜像般的对照。他们的成长轨迹如两条铁轨,时而平行,时而交汇,最终渐行渐远。

但导演并未刻意强化戏剧冲突,而是在不同时间点上轻巧点出彼此的宿命关联:“他们一生仅三次真正交汇:童年一次偶遇、中期一场冲突,以及最后的了断。”

张天爱饰演的大白桃,与毕正明之间则是一种更为微妙的情感联结。

有人将其解读为暧昧,但导演很快否定了这一说法,“大白桃是个极聪慧的人,她清楚自己的身份不可能与毕正明在一起。她对他的情感,更多是欣赏。”

而对毕正明而言,他从未动摇过从警的初心,唯一的心灵波动,来自于潜伏小偷集团后对犯罪者产生的更深理解,“他意识到有些人走上歧路,本身也是受害者。因此他心中生出了怜悯。”

不仅在人物关系上,动作戏的设计也紧密结合角色身份与成长轨迹。

例如,警校出身的毕正明,动作带有明显的擒拿术风格,手铐成为他的标志性武器;自幼跟随四爷(冯兵饰)的花手,招式更为狠辣,兵器也沿袭了四爷的流派;而被曼姐(孔令美饰)抚养长大的大白桃,使用的则是理发店中常见的发卡。

每一处细节,都是人物身份的无声注脚。

这些用心的处理,有了《毕正明的证明》。佟志坚知道影片面对观众之后,或多或少会出现各种解读,但导演并不惧怕,“有幸拍这样一部电影,我们都想证明,我们能够胜任大银幕。”

那一刻,导演佟志坚好似是另一个毕正明,这次他选择向观众证明。