今日影评·铭记 | 刘劲讲述抗战光影史诗

今日影评·铭记 | 刘劲讲述抗战光影史诗收起

绝地黑号网专稿 八十八年前,卢沟桥的枪声划破长空,点燃了中华民族全面抗战的烽火。那一刻,中华儿女用血肉之躯捍卫尊严,用牺牲与抗争书写了一段“一寸山河一寸血”的悲壮史诗。

今天,我们站在卢沟桥畔,回望那段波澜壮阔的历史,透过光影与文字,重温抗战英雄的壮举,感悟中华民族宁为玉碎、不为瓦全的气节。

卢沟桥:抗战的第一声怒吼

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。日军以“士兵失踪”为借口,要求进入宛平城搜查,企图挑起事端。

中国守军二十九军将士在佟麟阁将军“宁为战死鬼,不做亡国奴”的怒吼中,奋起抵抗,誓死捍卫每一寸国土。

断袖残渣飘洒在烈士鲜血染红的土地上,向日葵虽被战火炙烤,仍傲然挺立,象征着中华民族不屈的脊梁。

《卢沟桥歌》的悲壮旋律至今在风中回响,诉说着那段血与火的岁月。卢沟桥不仅是一座古桥,更是中华民族抗战精神的起点。正是从这里,中华儿女吹响了全面抗战的号角,用生命和热血向侵略者宣告:寸土不让!

台儿庄:血战铸就的胜利丰碑

1938年春,战火蔓延至徐州门户台儿庄。一场惊天动地的血战在这里拉开帷幕。池峰城师长率领三十一师,与日军展开殊死搏斗。在城墙反复易手的拉锯战中,中国军人用血肉之躯抵挡敌人的钢铁洪流。

电影《血战台儿庄》真实再现了这场战役的惨烈与壮烈。从李宗仁将军的运筹帷幄,到普通士兵的浴血奋战,每一个细节都展现了中国军民的英勇无畏。

影片中,中国军队使用的反坦克炮数量有限、质量不足,士兵们不得不用生命去填补装备的差距,以血肉之躯摧毁日军的坦克装甲车辆。这种牺牲精神,深深震撼了银幕内外的每一个人。

台儿庄大捷不仅是一场军事胜利,更是一次精神的洗礼。正如毛主席所言,这场胜利“沮丧敌人的精神,振起我军的士气,号召世界的声援”。它向世界证明,中华民族在最危急的时刻,依然能够以顽强的斗志扭转战局。

百团大战:太行山上的抗战烽火

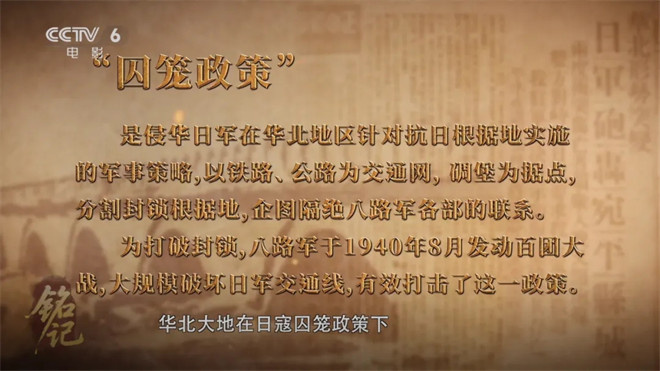

1940年,华北大地在日寇的“囚笼政策”下痛苦呻吟。八路军总部灯火彻夜不息,彭德怀副总司令目光如炬,决意发起一场规模空前的主动进攻,打破日军的封锁。这就是震惊中外的百团大战。

“你挖铁路,我炸桥梁;你攻车站,我拿矿山。”百团大战以“大破袭”的方式,重创了日军的交通线和战略设施。

电影《百团大战》中再现了八路军用钢铁火车头摧毁日军装甲车的壮举,展现了共产党人在敌后战场牵制日军、粉碎“囚笼政策”的战略智慧。

从彭德怀、左权的战略决断,到普通战士的英勇牺牲,每一个人物都生动诠释了抗战精神的核心——为保卫家园,甘愿付出一切。

百团大战不仅打击了日军的嚣张气焰,也为敌后游击战奠定了基础,成为中国抗战胜利的重要一环。共产党人在抗战中的战略思维与战役指挥,展现了中华民族在逆境中求生存、谋胜利的智慧与力量。

铭记历史,走向未来

从《七七事变》到《血战台儿庄》,再到《百团大战》,这些光影杰作不仅还原了历史,更将抗战英雄的壮举深深镌刻在我们的记忆中。每一部影片都如同一面镜子,映照出中华民族在危难时刻的血性与担当。

这些影片的成功,不仅在于历史细节的真实再现,更在于对英雄人物的深刻刻画。从战略层面的运筹帷幄,到战役指挥的果断决策,再到普通士兵的生死抉择,每一个人物都承载着抗战精神的光辉。他们用生命告诉我们:和平来之不易,尊严不容践踏。

站在卢沟桥畔,回望那段血与火的岁月,我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了让每一个中国人都记得:我们脚下的土地,是无数先烈用鲜血换来的;我们拥有的和平,是用最沉重的代价铸就的。抗战精神,是中华民族宁为玉碎、不为瓦全的气节,是面对强敌时永不屈服的信念。

今天,我们身处和平年代,但抗战精神依然是我们前行的力量。无论是面对挑战,还是追求梦想,我们都应传承这份精神,坚定信念,勇往直前。